城市規模越大,職住分離就越嚴重?

- 時間:2020-10-30作者:鳳凰網

80、90年代居住在工作單位附近的職工宿舍,是不少人特有的記憶。隨后城鎮化拉開了城市骨架,越來越多人步入現代都市的生產生活節奏,“職”與“住”產生空間分離,通勤成為年輕人日常最關注的話題。

你住的地方離工作地點有多遠?

對于北京上海的朋友來說,工作地點如果在市中心,出于房價的考慮,距離大多不近。對于新一線城市來說,伴隨近年這些城市的快速擴張,新城新區的不斷建設,不少人的通勤時間也在變長。

是不是城市規模越大,職住分離就越嚴重?城市如何改善職住分離縮減通勤時間?

中國城市規劃設計研究院高級工程師冉江宇、付凌峰等所在的研究團隊基于通勤大數據進行了一份城市職住分離度的研究,提供了一份參考答案。

哪些城市職住分離度低?

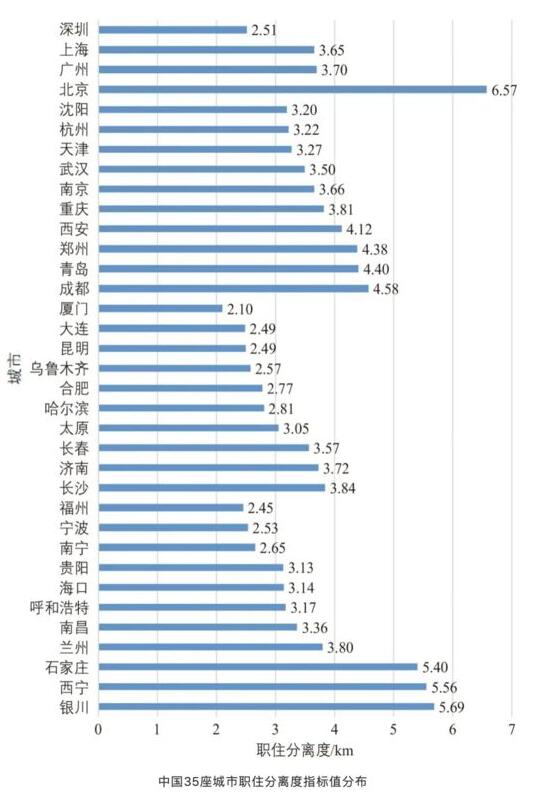

根據中國城市規劃設計研究院聯合百度慧眼等單位發布的《2020年全國主要城市通勤監測報告》(以下簡稱《報告》),基于其中35座大城市的通勤數據,研究團隊得到35座大城市的職住分離度指標。

職住分離度以km為單位,指理論上能夠實現的最小通勤距離(不考慮就業差異與人的選擇,在既有職住分布狀態下通過交換就業地)。而市民的實際通勤還受到土地開發政策、居民收入、交通系統可達性等因素的影響。

在《報告》的同一計算標準下,實際平均通勤距離是職住分離度的1.9~3.8倍。冉江宇告訴我們,“城市的職住空間分布越均衡,也有利于縮短整體平均通勤距離。”

哪些城市職住分離度低?

從上圖可見,四大一線城市中,北京職住分離度最高,遠超其他三座城市,為6.57km,深圳職住分離度最低,僅為2.51km。

在新一線城市中,寧波、大連、廈門等城市職住分離度相對較低,不超過3km。而成都、青島、鄭州、西安等城市相對較高,處于4km-5km的區間,超過了上海、廣州、深圳。

由此看來,職住分離度與城市的發達程度、經濟總量水平并無直接關系。

那么它是否與城市的規模有關呢?答案也是否定的。

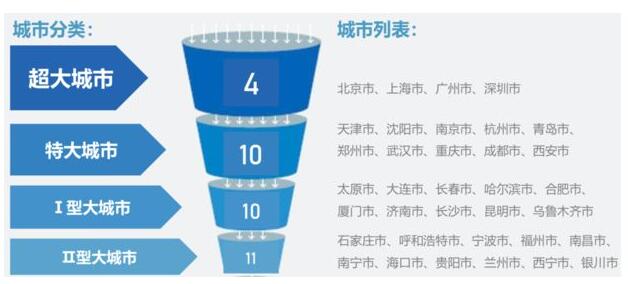

35座大城市中包含4座超大城市、10座特大城市、10座Ⅰ型大城市和11座Ⅱ型大城市。職住分離度在統計上并未出現隨城市規模增長而逐漸增加的情況。

大城市規模的劃分標準

比如超大城市中,深圳市職住分離度小于大部分的超大城市,與Ⅰ型大城市中的大連、昆明以及Ⅱ型大城市中的福州和寧波比較接近。

而Ⅱ型大城市中的石家莊、西寧和銀川的職住分離度值大于5KM,超過所有Ⅰ型大城市和特大城市的水平。

均衡分布的職住空間

決定一座城市職住分離度的因素是什么?這需要從城市內部的空間布局來探索。

冉江宇告訴城叔,在數據上發現職住分離度低的兩種類型:“一類是(城市就業和居住的熱門板塊)集中在一定尺度(15km)范圍內,職住布局相對均衡。”

比如廈門、福州、深圳、南寧等。在這些城市中心城區通勤的人口,80%以上都聚集在市中心15千米的半徑范圍內。

這些城市有的中心城區比較小,有的通過密集型發展,使絕大部分的居住生產在較小的空間半徑中開展,呈現出較低的職住分離度。

“要注意的是,反過來說并不是滿足15km尺度以內集中發展的城市,一定就是職住分離度低的。”冉江宇特別強調。這與城市15km圈層內部職住的實際分布也有關系,也就是職住中心空間契合度的問題,“這對城市職住分離度的影響更為直接”。

以石家莊市為例,研究指出,其15千米半徑范圍內集聚92%的通勤居住人口和87%的就業人口,但是主要就業中心位于中山路沿線4千米的范圍,而大量的居住熱點呈面狀均勻分布在10千米的圈層,這導致職住中心空間契合度較差。

盡管石家莊城區人口規模遠小于上海、深圳等城市,但其職住分離度高于上述兩城。

實際上,另一類職住分離度較低的城市正是依靠職住空間的分布契合取勝。“這些城市并不是集中在一定尺度內發展,而是呈現分散組團式發展的格局,同時遵循職住相對均衡的原則布局。”冉江宇表示。

這一類城市比如大連、寧波。其中心城區各5km圈層的通勤人口都不超過總體通勤人口的30%,空間分散的數個組團中心相距較遠,有的甚至超過15km。但各組團中心周圍分布有居住板塊,有利于在更大的市區范圍實現職住平衡。

固偏型城市與錯位型城市

職住分離度小,并不一定實際通勤距離就短。實際通勤成本和理論最小通勤成本的相對差程度用過剩通勤系數表示。

一般來說,如果“過剩通勤系數”和“職住分離度”兩個指標都比較低,市民的通勤狀態就會比較理想。不過研究團隊也發現,“絕大多數城市的這兩項指標是此消彼長。”

因此,將職住分離度較小(小于30%分位數)、過剩通勤系數較大(大于70%分位數)作為“錯位型”城市。相反,將職住分離度大于70%分位數、過剩通勤系數小于30%分位數的城市作為“固偏型”城市。

研究發現,職住分離度較小的9座典型錯位型城市,空間上都“呈現組團型或團塊型分布,沒有一座帶型城市”。

從城市規模來看,絕大部分為Ⅰ型大城市,為大連、廈門、合肥、哈爾濱、昆明、烏魯木齊,其余包括一座特大城市:深圳;兩座Ⅱ型大城市,福州和寧波。

這些城市在職住空間上分布相對緊湊,但考慮到包括周邊配置如學區、交通、產業在內的諸多因素,市民實際通勤距離仍有較大的優化空間。“對于錯位型大城市來說,尤其需要去降低實際通勤距離,改善實際通勤狀態。”冉江宇表示。

職住分離度較大、過剩通勤系數較小的固偏型城市中,北京市的職住分離度超過6.5km,顯著高于其他代表城市;石家莊市、西寧市、銀川市位于第二梯隊,職住分離度指標均超過5.4km;西安市、鄭州市、青島市、成都市位于第三梯隊,職住分離度指標為4.1~4.6km。

對于這些城市來說,職住之間的空間距離較大是市民通勤成本高的主要原因。

在這些城市中,多出現了單一功能區空間(比如產業園、居住區)集聚的現象,比如產業郊區化。同時,優良公建設施的集中、軌道交通樞紐站旁住宅和CBD的連片開發,也將對職住分離度帶來影響。

例如也有研究發現,與通勤距離相比,高收入者更傾向追求更好的住房品質及居住環境,而高端住宅會在配置良好的特定地段集中。

同樣,研究團隊發現,如果住房安置政策更多以建設量或覆蓋面為唯一目標,將許多政策性商品房、保障性住房社區在城郊集中建設,而缺乏對低收入群體住房空間分布需求的考慮,也會帶來特定群體的職住空間分離。

對此,冉江宇建議,固偏型城市應當將職住空間布局的調整作為優先目標,在空間規劃、產業選址等方面引導職住分布平衡或沿主要廊道梯度布局。